私が父から松村医院を継いだのが2001年のこと。かれこれもう少しで15年になります。今振り返ると、大学病院のような大きな病院では、その数年前から、また小さな診療所等では丁度そのころから急激に医療の現場が変わったことを記憶しています。前回の「医療の今昔〜医療現場はどう変わったか?《ハード編》」に引き続き、「医療の今昔〜医療現場はどう変わったか?《衛生面&ソフト編》」をお贈りします。

まず医療現場で、ハード面以外でこの10年から15年で大きく変わったのが、衛生観念の変化です。

昔は洗面台(手洗い台)があって、そこにタオルが掛かっていて、紫色とピンク色の消毒液が張ってあって、診察のたびにそこで手を洗う、というスタイルだったのですが、それはもう存在しなくなりました。特にここ20年で180°と変わった感じです。

私が松村医院を継承したころ、つまり先代の院長である私の父が診療をしていたころには、使い捨て(ディスポ)製品はまだ一般的ではありませんでした。私が研修医の頃、研修をおこなっていた大学病院ではシリンジなどは全部ディスポでしたが、アルバイトで当直にいく小さな病院ではまだシリンジなどもディスポではありませんでした。それが、平成3年から平成5年ぐらいの間にガラリとディスポに変わった感じでした。

今では外科で手術する際にどの先生も手袋をするのが当たり前ですが、その当時は感覚が分からないからといって大学病院でも素手で手術をしている先生がまだ少数派でしたがいらっしゃいました。今では考えられないことですが、口の中とかも手袋をせずに診察をしている先生たちがまだいらっしゃいました。

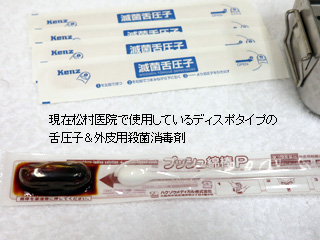

これは煮沸器です。感染症消毒の父と言われている歴史上のお医者さんの名前からゼンメルワイスという言い方もありますが。松村医院は今では、この使い捨ての舌圧子を使っているのですが、昔はこの真鍮タイプの舌圧子を使っていました。昔はここに水を入れ、いわゆる煮沸消毒するものですが、かつてはこれを用いて鑷子やピンセットの消毒にも使いました。いまやピンセットもメスもすべてディスポの時代なんです。

今残っているこれは電気式のものですが、以前の松村医院にはもっと大きなガスで沸かすタイプのものもありました。

子供の頃は、診察が終わるとこの煮沸器で器具を消毒していたのですが、その側で母親が夕ご飯の支度をし、煮沸器と並んで炊飯器もグツグツと音を立てていたのが子供の頃の思い出ですね。(笑)

舌圧子のディスポタイプが出たのも10年ほど前でしたね。 昔よく診察室にあった紫と緑の色の舌圧子消毒スタンドは、口内炎を消毒するピオクタニン等の使用後の舌圧子を消毒するものでした。

それとカルテとかそういうものも変化しましたね。

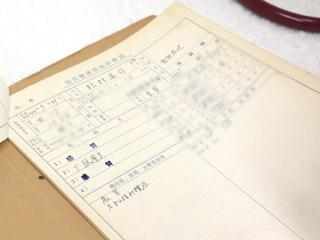

これ、実は私のカルテです。

身長が74cmの時ですね。私が1歳ぐらいの時でしょうか。私の父が私を診て書いていたカルテでは? と思ったのですが、父はアメリカ帰りなので、カルテを英 語で書いていたと思います。で、このカルテをよく見てみると、半分ドイツ語で書かれているので、父ではなくて当時の大東学園病院の医師に診てもらった時のカルテのようです。でもしょっ中、風邪(感冒)をひいていますね。(笑)

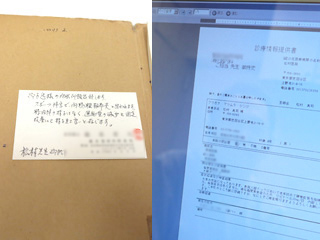

それとこれ(画像左)は、昔の紹介状です。こちら(画像右)が電子カルテによる紹介状ですから、全くアナログとデジタルの違いがありますね。この電子カルテももう10年近く経っているのでそろそろアップデートしなくてはいけない時期に来ています。基本OSもWindows2003serverですから。

電子カルテ導入前の紙のカルテも、すべてではないですが一部は保管してあります。大人になって、『昔、○○という予防接種を受けたでしょうか?』 という問い合わせがたまにありますから。お名前と最後に松村医院に来たのがいつかが分かれば、どうにか探し出すことは可能ですが、その手がかりが無ければ、膨大な保管資料の中から探し出すのはやはり難しいですね。ちなみにカルテは5年の保管期間が義務づけされています。

レントゲン写真などの画像検査の結果の処分が大変で、結構いっぱい来るんですね。電子カルテにどんどん取り込んでいるんですが、取り込んだ後のデータは、個人情報なので簡単には処分できないんですよ。いまでは取り込んだら患者さんご本人にできるだけ返すようにしています。そうしないとどんどん溜まる一方なので。

つづき >>